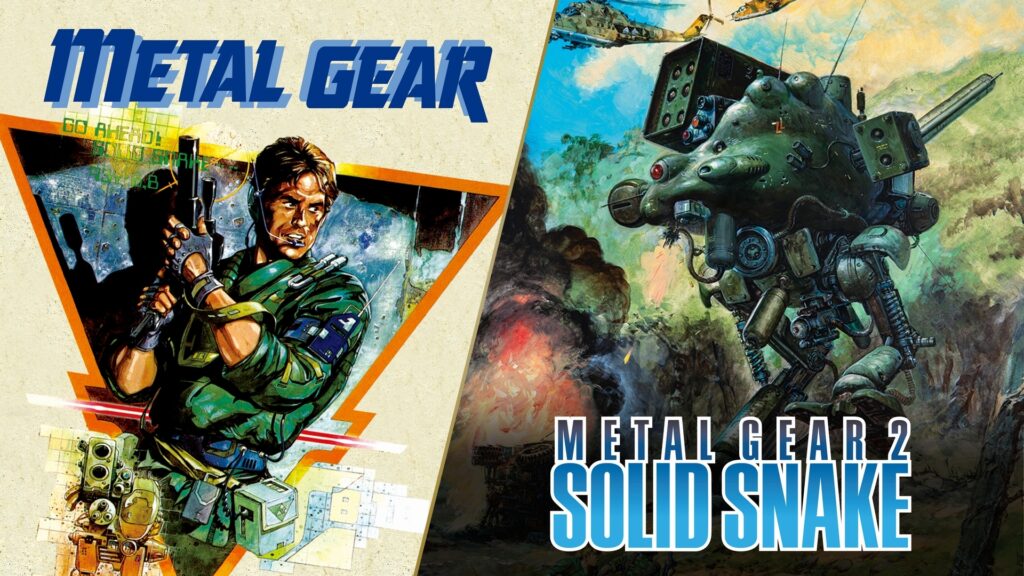

2025年標誌著 《潛龍諜影》(Metal Gear) 誕生 38 週年。這款遊戲不僅奠定了潛行遊戲的基礎,也影響了往後數十年的遊戲設計!在 1987 年,家用主機逐漸超越街機的影響力,而當《潛龍諜影》登陸 MSX2 家用電腦時,雖然起初只是個小眾遊戲,卻意外成為後來整個類型的鼻祖!

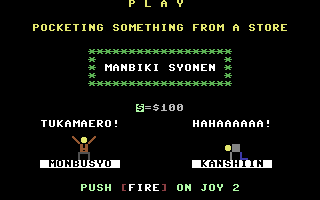

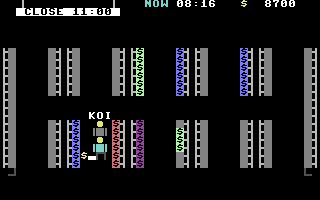

《Manbiki Shounen》(偷竊少年) 是 1979 年在 MSX 平台上推出的一款潛行遊戲,也是史上最早的潛行遊戲之一。遊戲由 Hiroshi Suzuki 開發,玩法圍繞著玩家操控一名小偷,在商店內試圖偷取物品,同時避免被警衛或店員發現。

雖然遊戲規模簡單,但它奠定了許多後來潛行遊戲的基本概念,例如視線範圍(敵人 AI 會根據視角發現玩家)、潛行躲避機制,以及高風險高報酬的玩法設計。雖然在當時並未引起太大關注,但它的核心設計概念後來被更多遊戲採納,甚至可以視為《潛龍諜影》等現代潛行遊戲的雛形之一。由於 MSX 平台本身在日本以外較為冷門,這款遊戲直到近年來才被更多復古遊戲愛好者重新發掘。

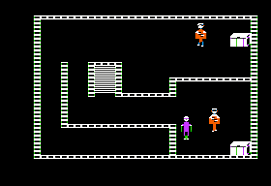

《Castle Wolfenstein》 是 1981 年由 Muse Software 開發的早期 潛行動作遊戲,最初登陸 Apple II,後來移植到 MS-DOS、Commodore 64 等平台。玩家扮演戰俘,必須在納粹城堡內潛行、竊取機密並成功逃脫。遊戲創新地引入 敵人 AI 反應、偽裝機制、有限資源管理 等玩法,影響了後來的 《潛龍諜影》(Metal Gear) 和 《刺客教條》(Assassin’s Creed) 等潛行遊戲。它也是後來 FPS 經典《Wolfenstein 3D》的遠古前身。

雖然在《潛龍諜影》之前,已經有像 《Manbiki Shounen》(偷竊少年) 和 《Castle Wolfenstein》 這類潛行遊戲的先驅,但真正讓這類型發揚光大的,仍然是《潛龍諜影》及其後續系列。讓我們回顧這款傳奇遊戲的起源,以及它是如何影響遊戲界的。

《潛龍諜影》的誕生:意外的創意轉折

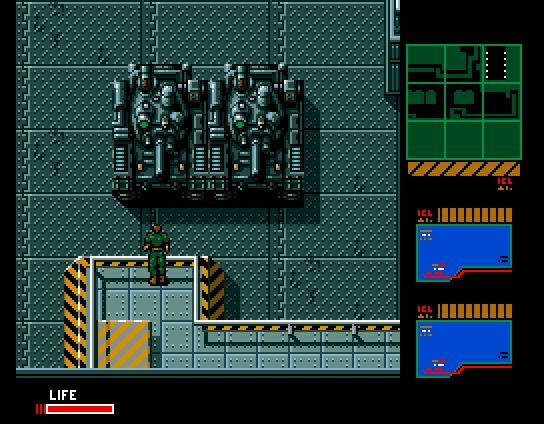

談到《潛龍諜影》,大家第一個聯想到的肯定是小島秀夫,但這款遊戲的開發過程並不順利。當時 Konami 正在大力發展動作射擊遊戲,例如 《魂斗羅》,而小島則被指派負責一個內部吵翻天,被當成辦公室政治鬥爭角力的新專案。然而,由於 MSX2 的硬體限制,遊戲無法同時在螢幕上呈現大量敵人與彈幕,這對於傳統的動作射擊遊戲來說是個重大挑戰。

《魂斗羅》(Contra)在 FC 平台的日本版與美版存在明顯差異。日本版擁有過場動畫、移動星球背景等視覺細節,並使用 VRC2 芯片,使畫面更流暢。美版則因技術限制刪減特效,並提高難度,當玩家剩餘 0 命時遊戲會直接結束。兩個版本的封面設計也不同,日本版偏向機械風,而美版則受到《終結者》和《異形》的影響,更符合美國市場風格。這些差異反映了當時遊戲發行策略的地域調整,無論版本如何,《魂斗羅》都成為了經典之作。

為了解決這個問題,小島反其道而行,將「躲避敵人」變成核心玩法,讓玩家的目標不是直接消滅敵人,而是避免被發現並潛行前進。然而,這個概念當時並不被 Konami 高層看好,他們甚至曾經質疑:「躲避敵人?這怎麼算是遊戲?」畢竟,那個時代的熱門遊戲仍然是太空射擊、橫向捲軸動作遊戲,例如 《Gradius》、《Goonies》 那樣的遊戲,打打殺殺的內容還是那個年代的主流。

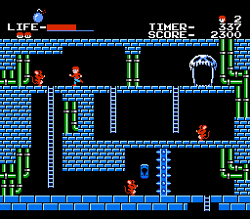

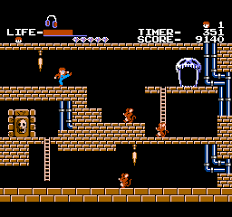

《The Goonies》是一款 1986 年由 Konami 開發的 FC 動作遊戲,改編自同名電影,玩家操作主角 Mikey 在關卡中解救被綁架的夥伴。遊戲常出現在紅白機的一些盜版合卡中,因此常被人認出。後期 Konami 推出了改良版 《The Goonies 2》,並在 FDS(磁碟機)上重新發行了初代,成為較完整的版本。由於在美國遊戲的第一代未正式在當時的 NES 平台上發售,導致歐美玩家誤以為《The Goonies 2》才是唯一的遊戲作品。

然而,小島堅持要突破這些局限,並從西方電影汲取靈感,打造了一個不同於傳統的遊戲體驗。他從 《The Great Escape》(大逃亡) 這類戰俘逃生電影獲得靈感,並最初以「Intruder(入侵者)」為開發代號,描繪一位特務潛入軍事基地的故事。後來,他進一步融入 《007 James Bond 詹姆士龐德》系列 的間諜元素,最終演變為一名特務深入敵後,調查並摧毀一台核武裝步行機甲的故事。這款機甲的代號「Metal Gear」不僅成為遊戲名稱,也蘊含著其在世界政治與戰爭機器中的象徵意義。

《潛龍諜影》的經典元素與影響

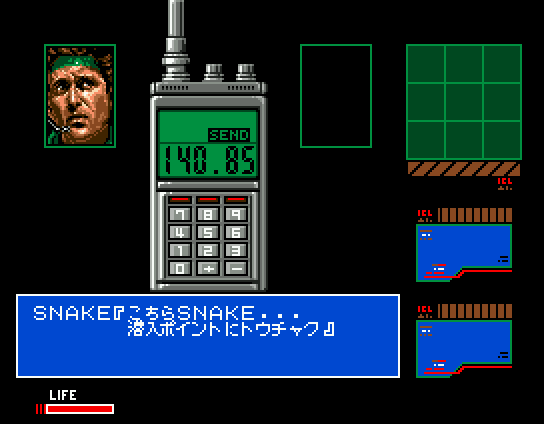

儘管《潛龍諜影》的影響力無庸置疑,但 35 年後重玩這款遊戲,或許會讓玩家感到有些不適應。畢竟,MSX2 的硬體限制 讓當時的遊戲機制無法與現代作品相比,然而,這款遊戲仍然充滿許多令人難忘的設計,其中最具代表性的便是 「發現敵人時的驚嘆號(!)」,這個標誌性符號不僅成為系列的標誌,甚至還在之後的迪斯尼電影《無敵破壞王》(Wreck-It Ralph) 中作為彩蛋出現,可見其影響力之深遠。

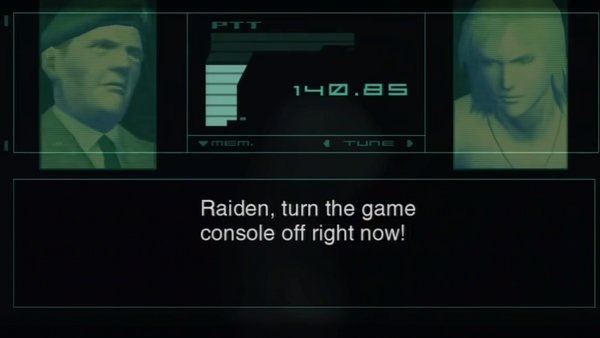

此外,《潛龍諜影》也早已開始挑戰第四面牆,例如:在PS2的《潛龍諜影2:自由之子》中,大佐會告訴主角雷電「關掉遊戲機」,這種自我意識的對話,在當時可說是極為罕見,影響了後來《潛龍諜影》系列的許多經典場面,當年許多玩家就是這樣被騙而跑去關掉遊戲。

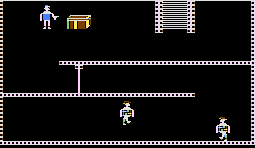

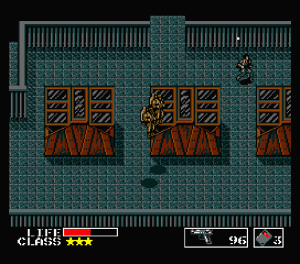

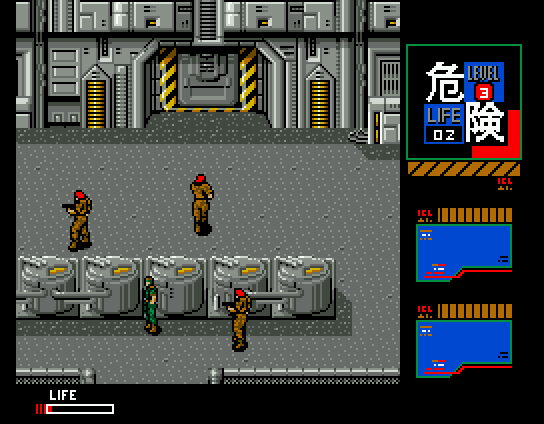

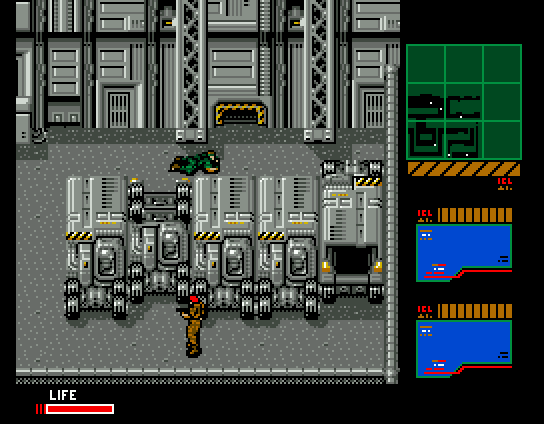

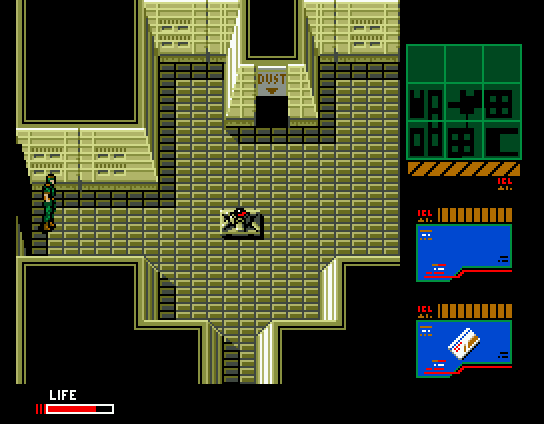

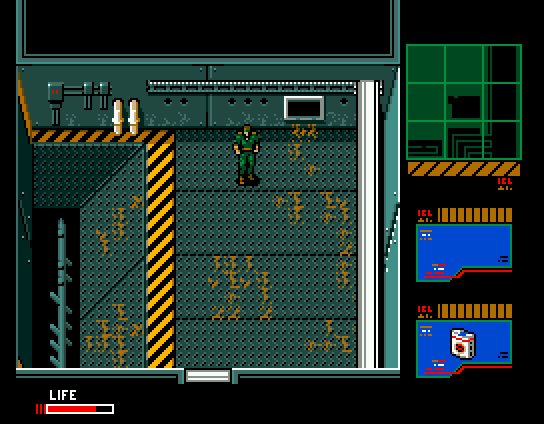

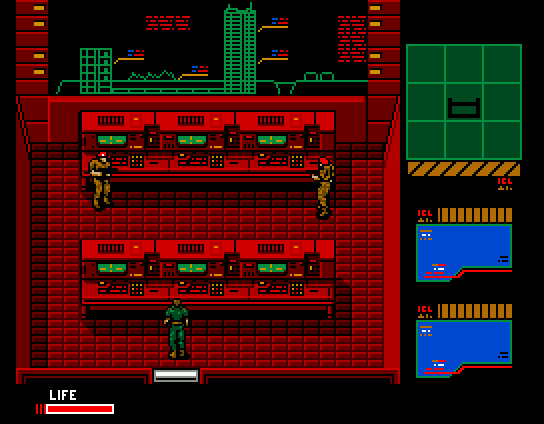

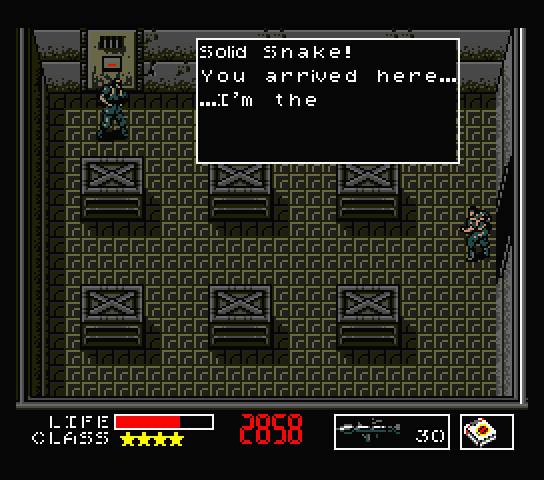

《潛龍諜影》(Metal Gear)於 1987 年 在 MSX2 平台推出,是潛行遊戲的先驅,由小島秀夫(Hideo Kojima)主導開發。由於 MSX2 無法同時顯示大量敵人與彈幕,遊戲改採潛行躲避為核心玩法,讓玩家扮演 Solid Snake,潛入敵軍基地,摧毀核武器「Metal Gear」。相較於後來的 NES 版本,MSX2 版擁有更完整的劇情與機制,被視為真正的初代,並奠定了後續《潛龍諜影》系列的發展方向。

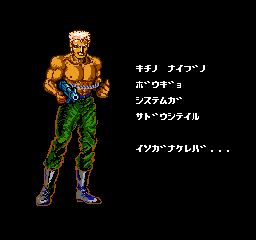

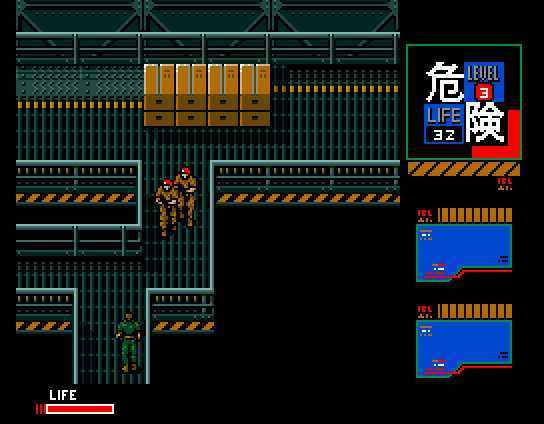

《潛龍諜影 2:Solid Snake》(Metal Gear 2: Solid Snake)於 1990 年 在 MSX2 平台推出,是官方續作,由小島秀夫開發,並大幅強化了潛行機制。遊戲引入了 敵人視野範圍變成錐形、可趴下移動、聲音影響敵人反應 等系統,使潛行更加多樣化,為後來的《潛龍諜影》(Metal Gear Solid)奠定基礎。故事延續初代,主角 Solid Snake 再次出動,阻止新型核武器 Metal Gear D。由於 MSX2 平台較冷門,該作多年後才在合輯與重製版本中獲得更廣泛關注。

《潛龍諜影》(Metal Gear) 於 1987 年 登陸 MSX2,但 Konami 隨後在 1988 年 推出了 FC(紅白機)版,並進行了諸多改動。相較於 MSX2 原版,FC 版刪減了部分關卡與劇情,且沒有真正的「Metal Gear」機甲戰鬥,改為與電腦終端對話作結。此外,敵人 AI 也有所簡化,使潛行體驗較為粗糙。由於當時 NES/FC 在國際市場更普及,許多海外玩家誤以為 FC 版是初代《潛龍諜影》的標準版本,直到後來 MSX2 版被重新發行,才讓更多人認識真正的原作。

隨著《潛龍諜影》在 1987 年的推出,潛行類型遊戲逐漸獲得玩家的青睞。然而,在這款遊戲成功之後,Konami 在沒有小島秀夫參與的情況下開發了紅白機那個續作 《Snake’s Revenge》(蛇的復仇),這款遊戲雖然不是官方正統續作,但卻促使小島回歸開發真正的續作 《Metal Gear 2: Solid Snake》,也奠定了小島不斷推陳出新、突破遊戲設計極限的傳統,但很可惜的仍然是在 MSX2 平台,日本以外的玩家依然無緣。

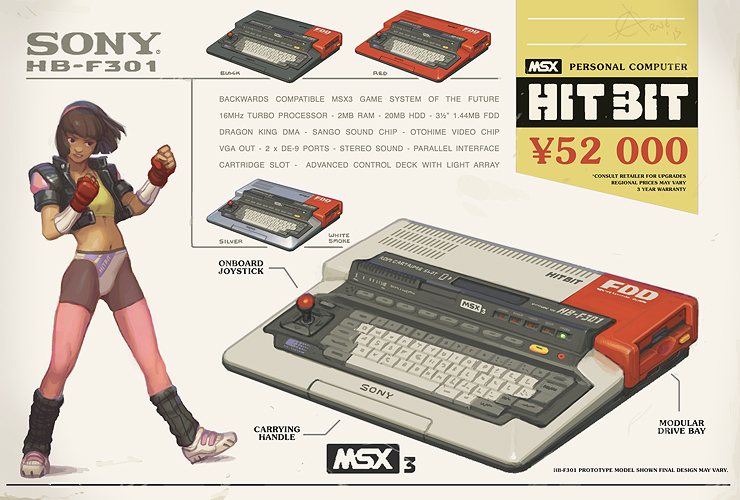

海外玩家並不認識 MSX

雖然 MSX 平台在日本遊戲歷史中佔有重要地位,孕育了《潛龍諜影》、《夢大陸迷宮(Maze of Galious)》等經典作品,但它始終是一個極為小眾的系統,在日本以外的市場幾乎乏人問津。當年,歐美市場主要由 Commodore 64、Atari ST、Amiga 和 IBM PC 等平台主導,而 MSX 在這些地區的能見度極低,甚至連 Konami 本身都沒有大力推廣其 MSX 作品至國際市場,導致許多經典遊戲在當時無緣與西方玩家見面。

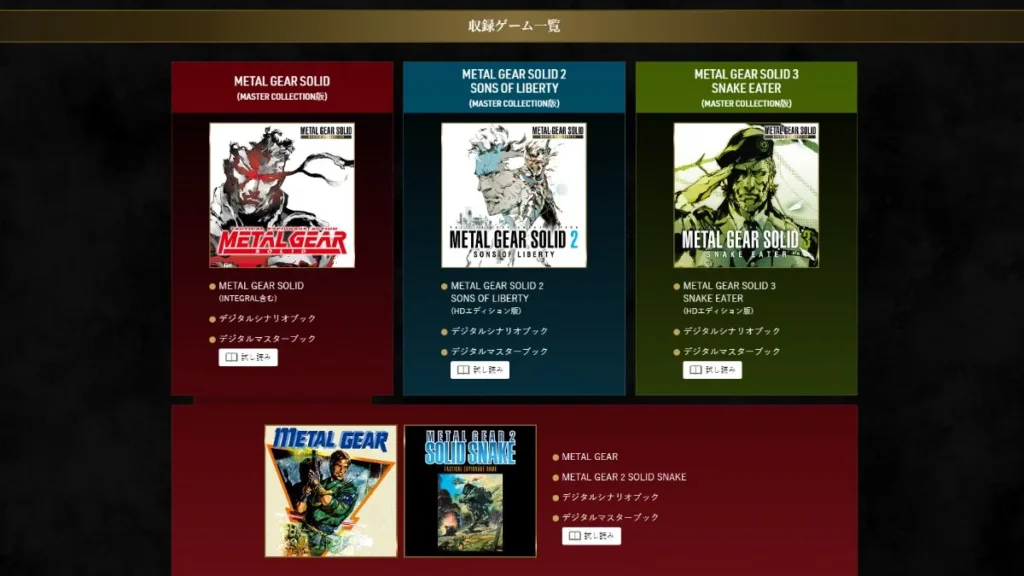

即便是今天,提起 MSX,許多外國玩家仍對這個平台感到陌生。然而,隨著 《潛龍諜影:Master Collection Vol.1》 發售,以及過去幾年復古遊戲收藏興起,越來越多國外玩家開始意識到 MSX 版本的《潛龍諜影》與紅白機(NES)版本有著巨大的差異。不少人如今才驚訝發現,原來小島秀夫當年首度執導的《潛龍諜影》並不是 NES 版,而是 MSX2 版本,並且該版本擁有更完整的劇情、關卡設計與玩法機制。

MSX 是 1983 年由微軟與日本許多家包括各大電器公司合作推出的 8 位元家用電腦標準,旨在統一市場上的個人電腦規格。最初的 MSX1 配備 Z80 處理器與 V9938 顯示晶片,但硬體效能有限,難以呈現複雜畫面。1985 年推出的 MSX2 引入 V9958 顯示晶片,支援更高解析度與更多顏色,使遊戲表現大幅提升,並催生了如《潛龍諜影》等經典作品。1988 年的 MSX2+ 進一步改善動畫流暢度,但因家用主機的崛起影響力受限。1990 年的 MSX TurboR 採用更強的 R800 處理器,但 PC 和家用主機已逐漸主導市場,MSX 系列最終在 1995 年停產,雖然在歐美市場影響較小,卻對遊戲產業發展留下深遠影響。

直到 2020 年代,西方遊戲社群才真正開始認識 MSX 平台,並重新評價它對遊戲歷史的影響力。隨著模擬器技術的發展與官方重製計畫的興起,MSX 平台的遊戲終於開始受到海外關注,雖然來得晚了一些,但這個曾經被遺忘的系統,現在終於在全球玩家間逐漸獲得應有的認可。

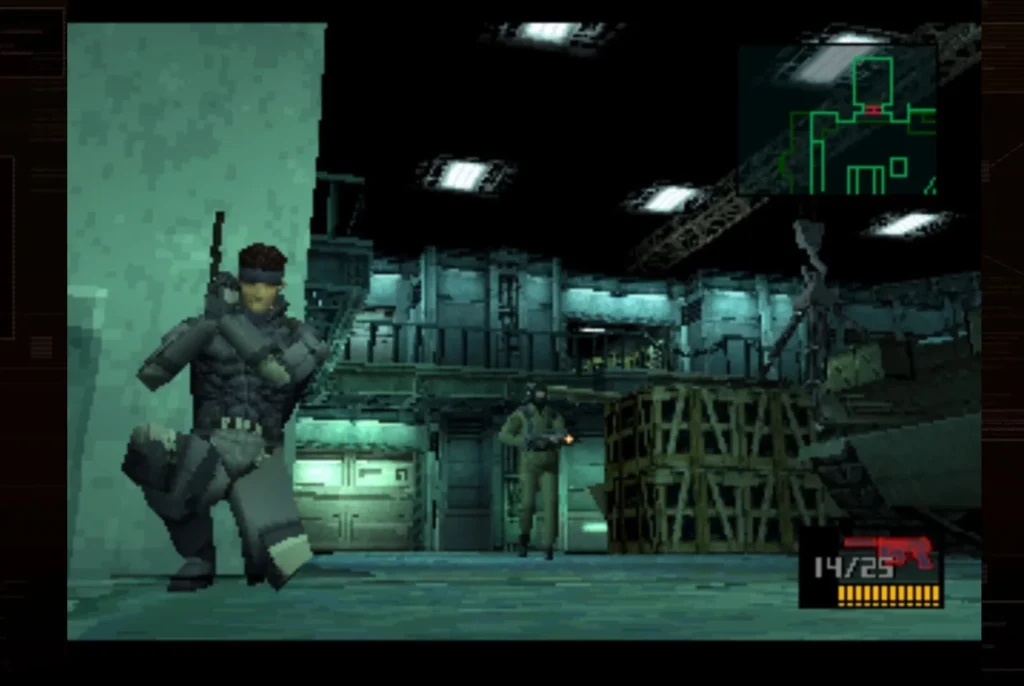

《潛龍諜影》(Metal Gear Solid)於 1998 年 登陸 PlayStation(PS1),是小島秀夫繼 MSX2《潛龍諜影 2》後的正統續作,並奠定了 3D 潛行遊戲的標準。遊戲採用 全 3D 視角與即時過場動畫,結合電影敘事風格與戰術潛行玩法,讓玩家扮演 Solid Snake 潛入「Shadow Moses」島,阻止恐怖組織發動核武威脅。獨特的敵人 AI、經典頭目戰如 Psycho Mantis 讀取記憶卡,以及打破第四面牆的演出,讓本作成為 PlayStation 時代的代表作之一,影響後續無數潛行遊戲。

讓小島秀夫真正成名的,則是後來在 PS1 上推出的《潛龍諜影》(Metal Gear Solid) ,幾乎所有日本以外的玩家都是從這個作品才開始認識小島秀夫這個製作人,即使小島秀夫與 Konami 在 2015 年正式分道揚鑣,但他的影響力仍然深遠。他的最新作品 《死亡擱淺 2》(Death Stranding 2) 和 《Project Overdose》 仍然延續了許多當年在《潛龍諜影》系列中奠定的獨特敘事風格與創意元素。

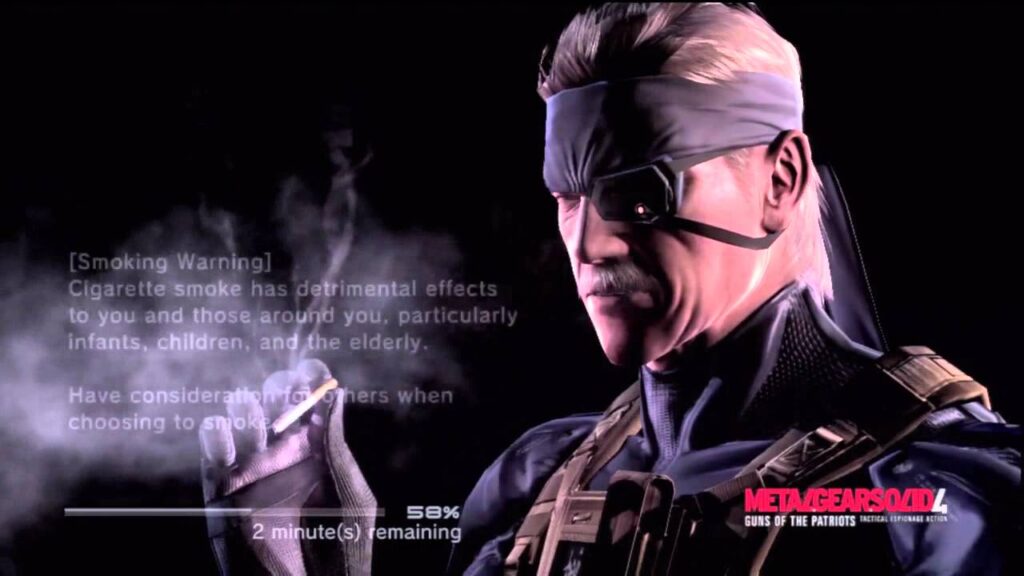

《潛龍諜影 4:愛國者之槍》(Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots)於 2008 年 登陸 PS3,以高解析度畫面與大量過場動畫聞名。遊戲載入畫面中,年邁的 老蛇(Old Snake) 抽著菸,煙霧緩緩飄散,營造出沉重氛圍,暗示他日漸衰弱的身體與遊戲的末世感。這不僅是一種風格化的演出,也與系列中「抽菸能幫助潛行但有害健康」的設定相呼應,使載入畫面成為遊戲體驗的一部分。

此外,如今許多 非潛行類型的遊戲也開始借鑑《潛龍諜影》的元素。例如,在動作遊戲或射擊遊戲中,玩家經常需要利用潛行來迴避敵人,或者在敵人警覺時進行戰術應對。這種緊張感與策略性,正是《潛龍諜影》帶給遊戲界的長久影響。

《潛龍諜影》真正的原作有機會重製嗎?

在 38 週年之際,許多粉絲仍然期待這個一代《潛龍諜影》能夠以某種形式重返遊戲市場,當然可樂美已經在全平台推出了原汁原味的原作,但玩家們要的,還是真正的重製版,其傳聞不斷浮現,無論是 Konami 是否會推出官方重製,或是小島秀夫是否會嘗試開發類似作品,都讓這款經典系列的未來充滿無限可能。

無論未來如何,這款遊戲無疑已經在遊戲歷史上留下了不可抹滅的足跡,並將持續影響著新一代的遊戲開發者與玩家。

來源:GAME RANT