Game Boy 黃金時代的本地化亂象,一直是遊戲文化裡令人回味無窮的現象。有些遊戲只是翻譯錯一兩句,有些則是連劇情、角色、封面全盤重寫,彷彿是把遊戲整個洗過一遍重新包裝。是否記得玩過一款主角可以變身機器人,有些人記得是男主角而有人卻堅持是女主的怪異遊戲?這就是其中最具代表性的災難案例。從角色性別對調、劇情魔改,到命名順序錯亂、續比前作更出名,這個系列的混亂程度,絕對是當時遊戲史上的反面教材!

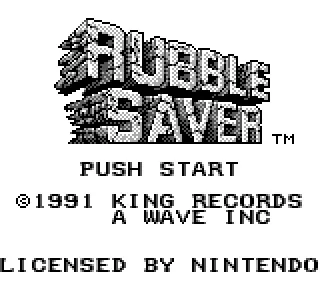

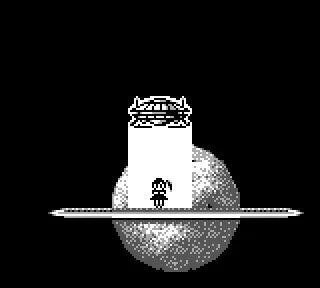

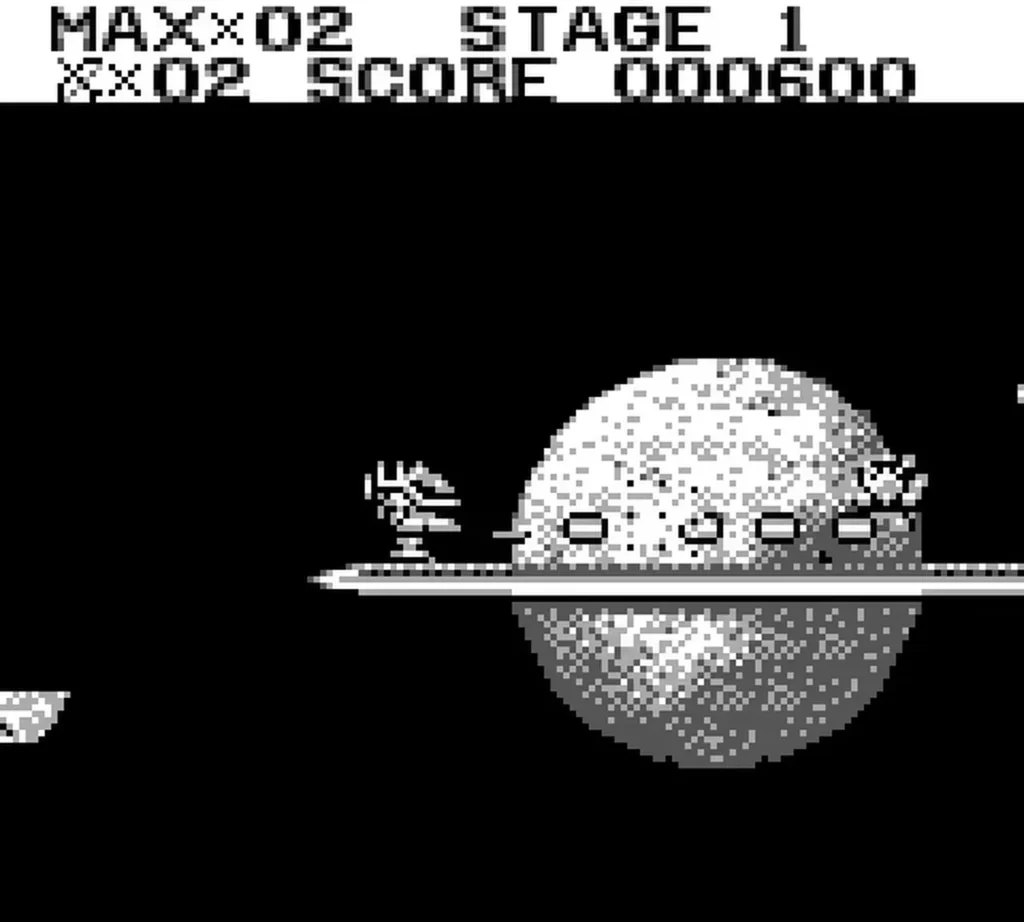

這款遊戲原本在日本發行時,叫做《Rubble Saver》,故事是妹妹駕駛機器人對抗外星生物,為了拯救被綁架的哥哥展開冒險。劇情結構其實非常典型,就是那種有點特攝風格的英雄故事。

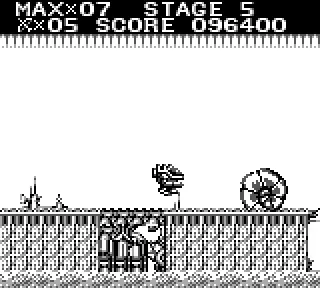

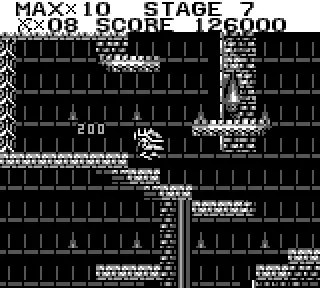

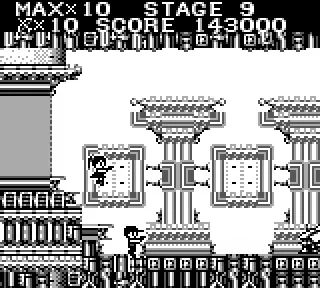

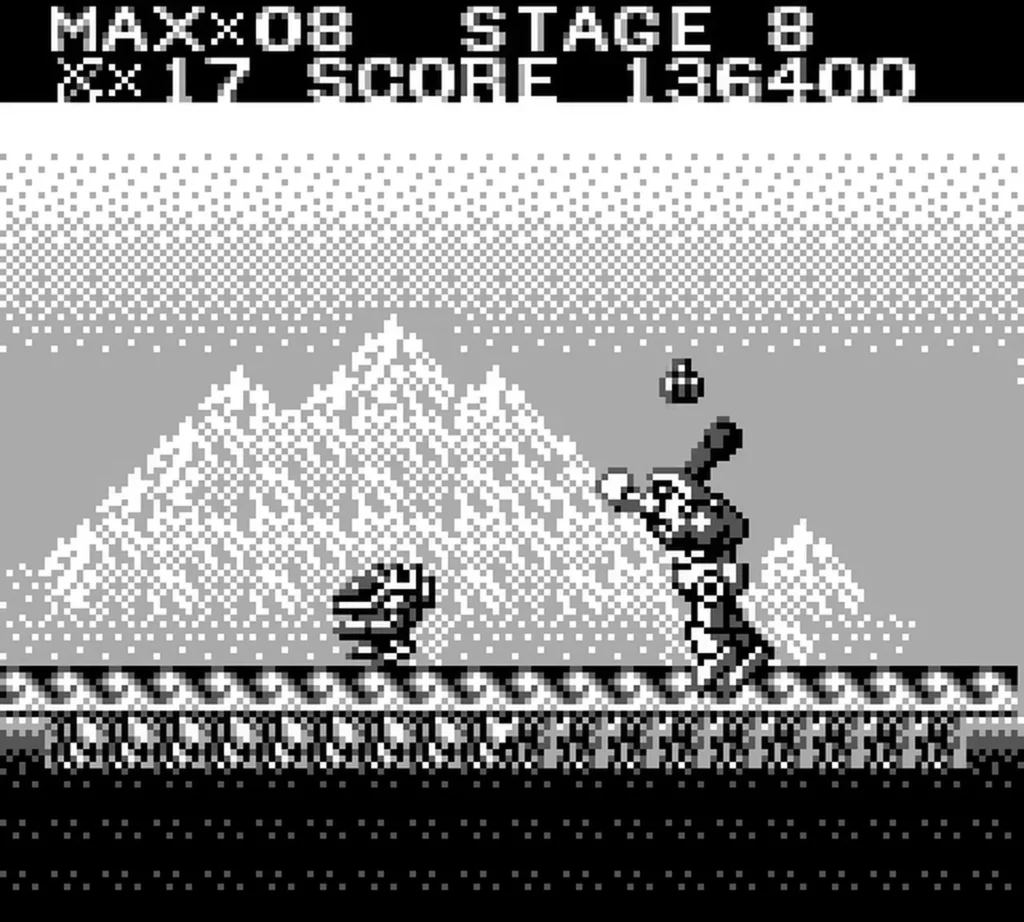

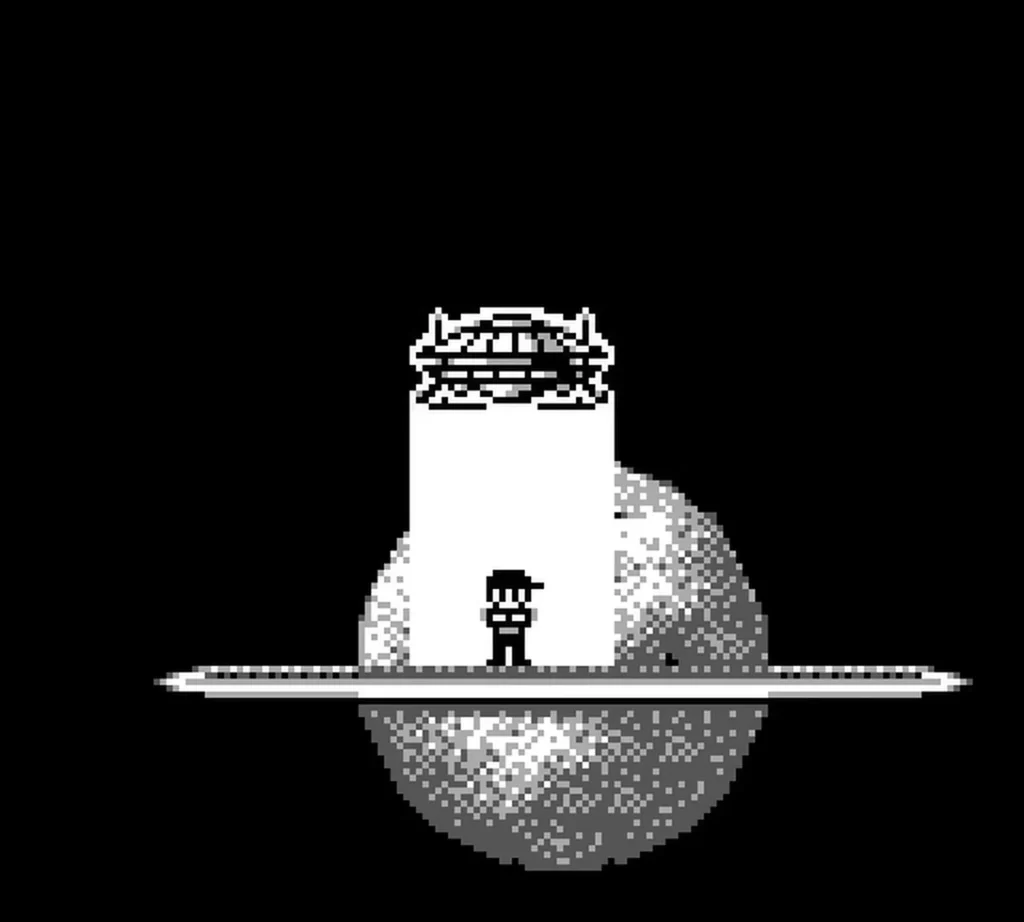

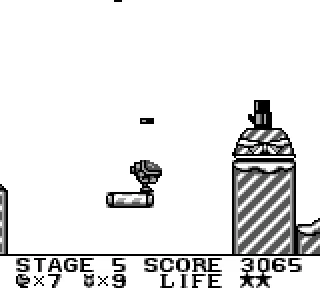

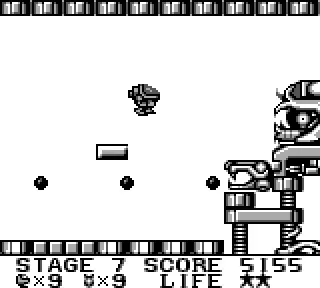

遊戲中的機器人可以合體變形,戰鬥時會出現特殊動畫,雖然是 Game Boy 畫面,但整體設計已經頗具風格。

結果到了美國市場,遊戲被改名為《The Adventures of Star Saver》。光是名字就已經不再貼近原作風格,連劇情也被整個重寫,主角從妹妹變成哥哥,任務變成去救被外星人抓走的妹妹。這樣的劇情改動不只是性別反轉那麼簡單。遊戲裡雖然還保留了機器人合體場面,但美版說明書從頭到尾沒有任何說明,讓玩家根本搞不清楚為什麼角色會忽然變身成機器人。

續作命名亂象讓玩家一頭霧水

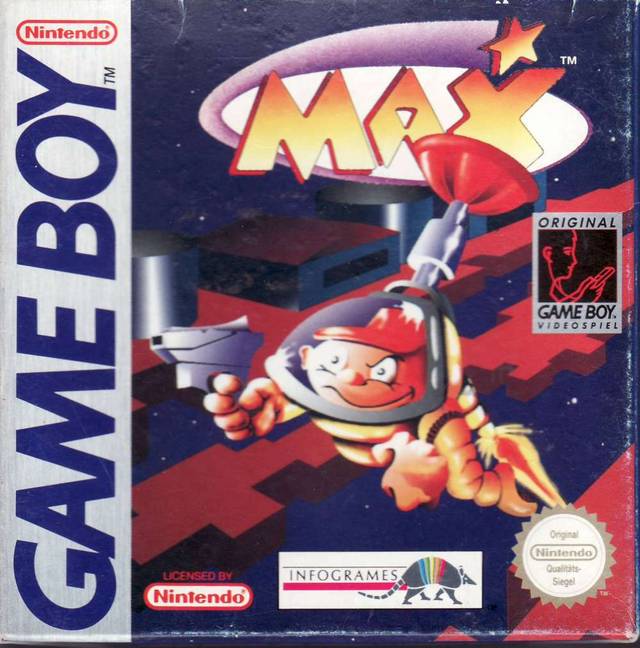

更荒謬的是這個系列的續作命名。日版第二集理所當然地叫做《Rubble Saver II》,雖然沒推出美版,但歐版卻直接叫做《MAX》,遊戲內容與日版《ラブルセイバーII》完全一致,僅標題、封面與說明書做了歐洲本地化調整。遊戲玩法、主角造型與機器人合體系統皆未改動。

這款歐版由 Taito 發行,但不像美版那樣更動劇情設定,因此可以視為「忠實保留原作劇情但更換名稱」的版本。這也是一個極少見的例子:續作沒有推出北美版,卻有推出歐洲版本的情況。

玩法設計簡單明快但不乏巧思

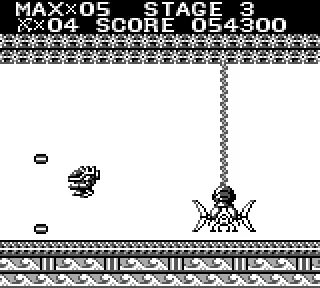

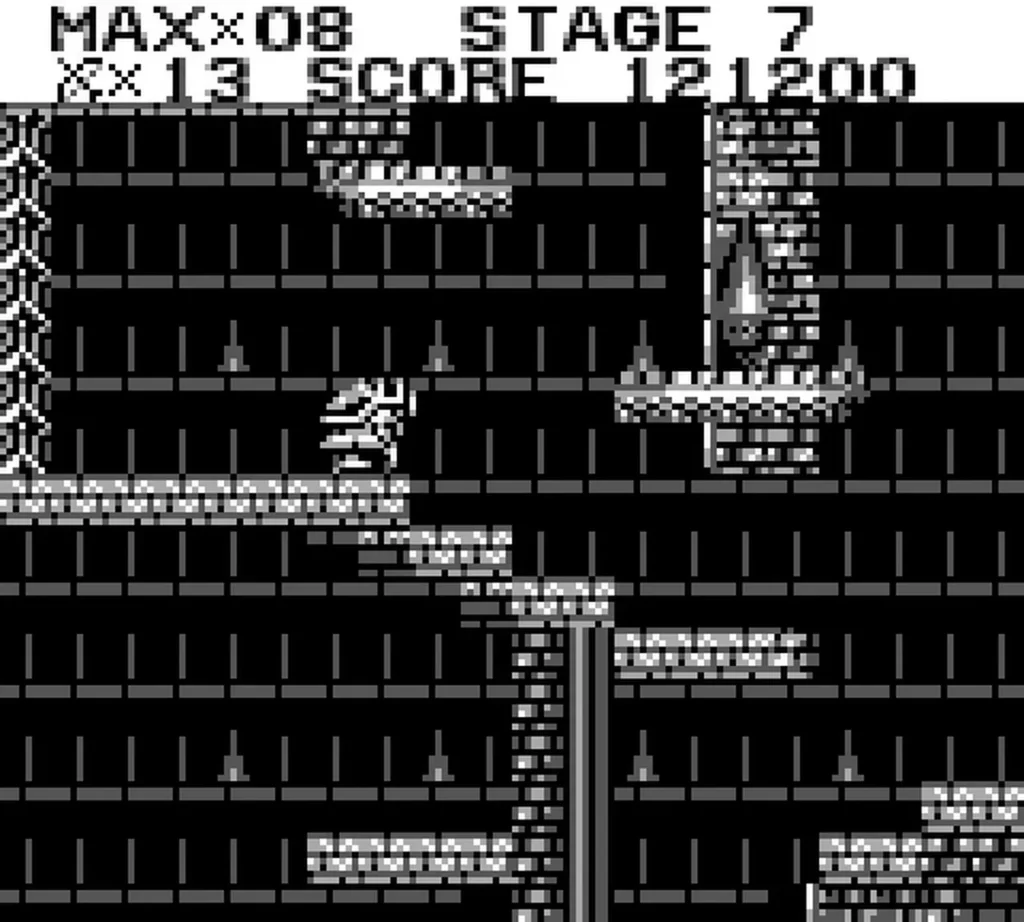

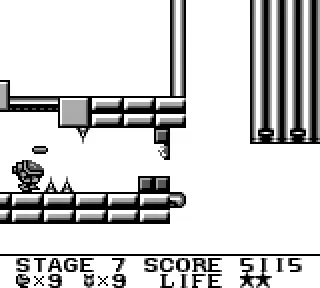

遊戲本身其實不算糟糕。玩法屬於標準的橫向平台動作,有近戰與能量射擊兩種攻擊方式,部分場景還有牆壁反彈與特殊跳躍技巧。玩家可以撿取道具召喚機器人合體,進入強化模式,這時角色會變成機器人形態,火力與防禦都提升,並且能使用特殊技能。雖然整體難度不算高,但節奏快、操作感不差,在 Game Boy 同類型遊戲中算是中上水準。

當年評價與市場表現平平

當年市場評價方面,日本遊戲雜誌對這款作品評價普普,認為玩法流暢但缺乏特色。這款作品從一開始就沒有被當作主打商品推廣,自然也就不被市場記住。

銷量方面,根據非正式估算,這款遊戲在日本和北美都屬於二線小品,並未進入當年的暢銷遊戲行列。不過因為開發成本不高,加上 Game Boy 平台銷量本來就容易堆高,這款遊戲還是賣出了一定數量。也因如此,這款遊戲後來成為盜版卡常見內容物之一。

盜版合卡反而讓續作更出名

有趣的是,在九十年代末期與兩千年代初期的多合一 Game Boy 盜版卡中,最常出現的並不是第一集,而是第二集,也就是那款叫做《Rubble Saver II》的續作。

時代錯置中的懷舊記憶

總結來看,《Star Saver》系列是一場典型的早期本地化亂象的縮影。從劇情魔改到命名錯亂,從角色形象重構到銷售策略迷失,它展現了那個年代遊戲在跨市場推廣過程中可能出現的種種荒謬。而這一切荒唐錯置,反而讓這系列在歷史上留下了一種特別的記憶痕跡,讓玩家多年後依然津津樂道。

如果你曾在童年玩過一款莫名其妙的 Game Boy 橫向遊戲,主角會忽然變身機器人,那麼你大概也是被這段遊戲魔改歷史波及的其中一員。